近日,中国科学技术大学附属第一医院骨科团队在国际骨科权威期刊《Bone & Joint Journal》(2025年4月刊)发表题为《Incidence and characteristics of noise generation in total hip arthroplasty with ceramic-on-ceramic bearings》的研究成果。该研究通过多中心随机对照试验,系统揭示了机器人辅助手术(RAS)在降低陶瓷对陶瓷全髋关节置换术后噪音并发症中的临床价值,为关节外科精准化发展提供了最新证据。

从关节“异响”到“静音”:精准技术破解临床难题

陶瓷对陶瓷(CoC)摩擦界面因其卓越的耐磨性和稳定性,成为全髋关节置换术(THA)的理想选择。然而,术后关节异响问题长期存在,不同文献报道的发生率在3%至53%之间。传统手术依赖术者经验,假体定位偏差导致的边缘负荷增加、组件撞击等问题,是噪音产生的重要诱因。

中国科大附一院骨科团队联合三家医学中心,历时两年完成对比机器人辅助与传统手术噪音发生率的研究。结果显示,机器人辅助技术将术后2周噪音发生率从传统组的32.4%降至5.4%(p=0.008);术后24周随访中,机器人组仍保持较低水平(5.4% vs 21.6%)。尽管两组患者在功能评分(Harris髋关节评分、牛津髋关节评分)上无统计学差异,但机器人组患者因噪音减少,心理负担显著降低。初步随访数据显示,机器人组术后2年假体生存率达99.3%,较传统组提升4.7%。

精准对位策略优化假体植入效果

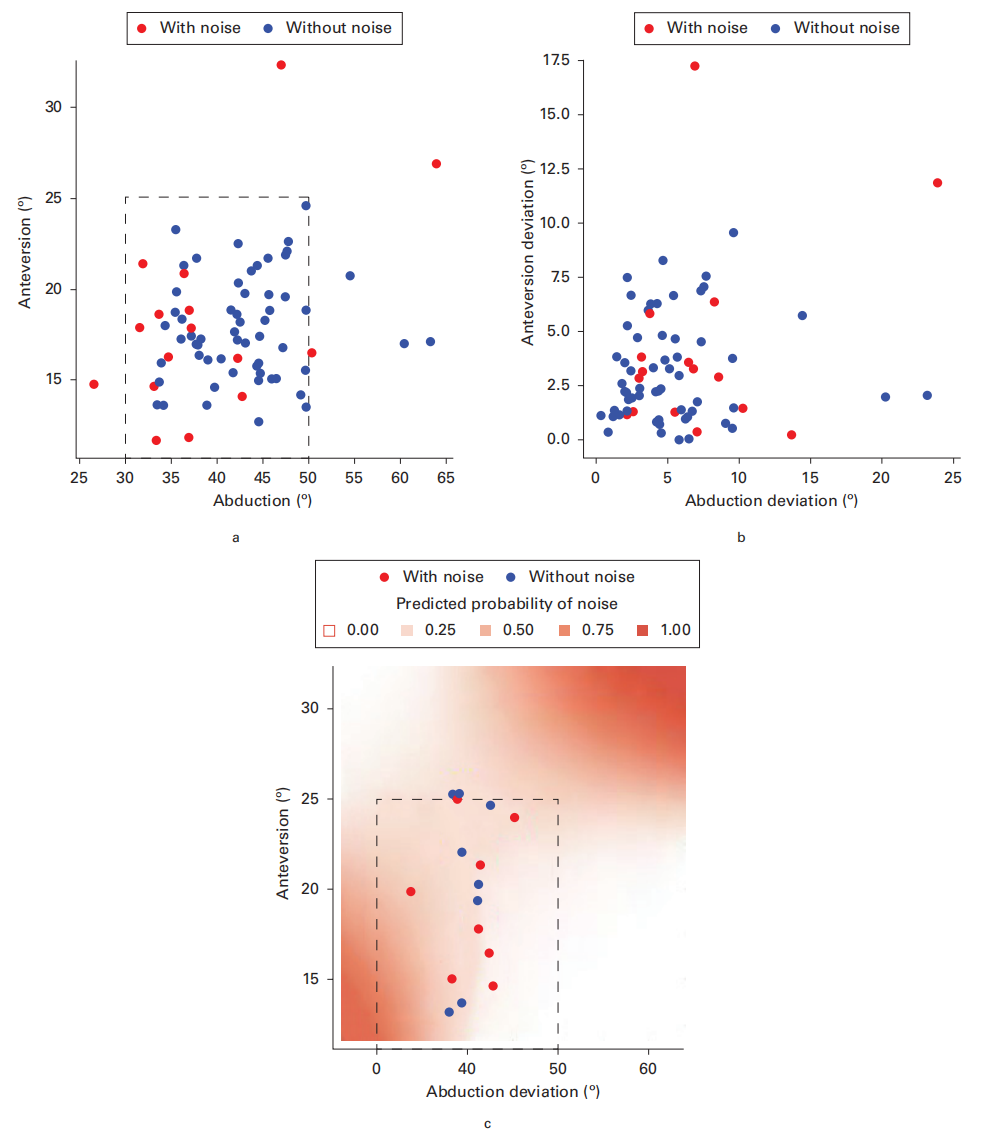

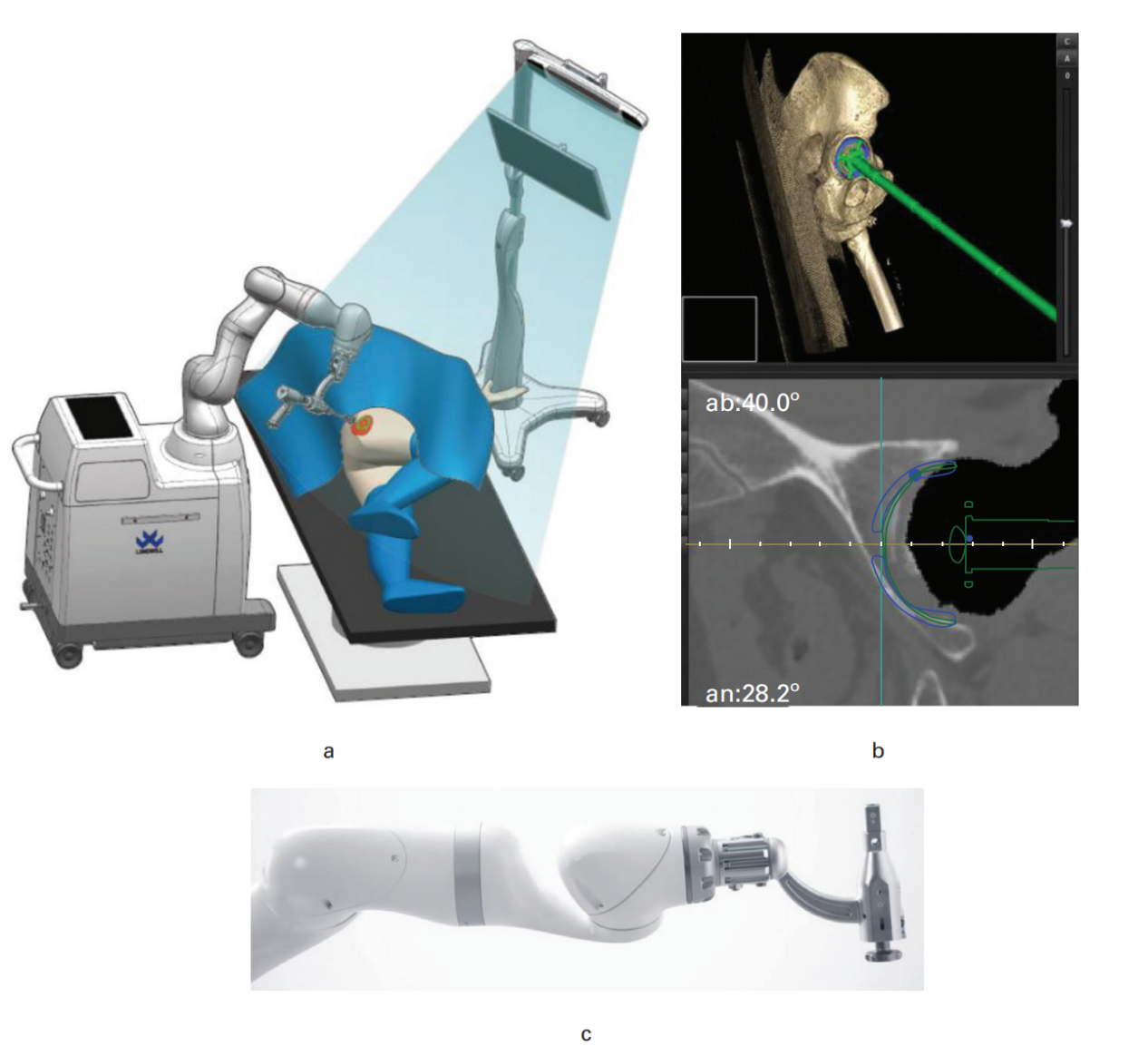

研究通过三维概率模型分析发现,假体角度偏差与术后噪音发生率呈显著相关性。传统Lewinnek安全区(髋臼外展40°±10°、前倾15°±10°)虽可降低脱位风险,但无法完全避免因角度偏差导致的边缘负荷异常。通过高精度影像学分析,团队发现机器人组髋臼假体中心旋转偏差仅0.9毫米,较传统组减少92.1%;腿长差异控制在2.8毫米内,精准度提升54.6%。团队结合机器人辅助技术,提出个体化假体对位策略,通过术前CT三维规划与术中实时导航,动态调整假体角度以适应患者解剖特征和步态力学需求。“精准的假体对位是减少术后并发症的关键。机器人技术通过亚毫米级导航,从根源减少组件撞击和异常摩擦。”论文通讯作者、骨科主任朱晨教授指出。目前,团队已将机器人辅助THA纳入标准术式,累计完成手术超500例。

团队与技术支持

中国科学技术大学附属第一医院骨科关节外科团队长期致力于智能骨科技术研发,年均完成机器人辅助关节置换术200余例。本研究获国家自然科学基金、安徽省重点研发计划等项目支持。

朱晨教授与潍坊市人民医院杨波教授和青岛大学附属医院张海宁教授为该论文的共同通讯作者,朱晨教授课题组的副主任医师张贤祚与硕士研究生陈墨为该论文的共同第一作者。该研究受到国家自然科学基金、安徽省重点研发计划、中国博士后科学基金等项目的资助,并得到中国科学技术大学医学人工智能联合基金、双一流科研计划的大力支持。

原文连接:https://boneandjoint.org.uk/article/10.1302/0301-620X.107B4.BJJ-2024-0506.R2